|

日常生活において寝具とはその存在を忘れるほどに不可欠なものであるばかりでなく、医療行為の中では患者の安静と安楽の為に必須の存在である。今回我々は布団を医療用品として考え、次の二つの効果を得る為のデザインを考案した。

一つ目は医療事故の防止である。医療事故の報道が多くなされる中で、医療行為の安全性の確保と言う問いかけに対し、その答えは大きく二つに分けられる事が多い。一つは医療側の注意が足りないと言う精神論的答え、もう一つは医療従事者の不足の問題であると言う答えである。

しかし、注意をすると言うのは医療のみならずその他の業務でも当然の事であり、注意喚起だけで効果的な事故防止策になるとは到底考えられない。その上、改善されつつあるとは言え医師、研修医の劣悪な労働環境、看護師に当然のように要求される時間外勤務等、その労働環境はあまりにひどいものがある。その中で精神的な部分だけを強調しても医療行為の安全性の確保は難しい。つまり人間である以上、いくら注意をしてもミスをする可能性があることを前提に考えるべきと言う事である。その結果、多くの業務が二重、三重のチェックを要する非効率的なものになり煩雑化していき、二つ目の医療従事者の不足と言う所に行き着くのである。ところが、医療従事者の奉仕的精神に頼らなくては継続的医療、経営が困難な現況ではその人数を増やすのは困難である上、単純に人数を増やせば事故が防止されると言うのもあまりに短絡的と思われる。このような状況の下で医療従事者が注意しやすく、事故の予見、発見をしやすい環境の構築は非常に重要な意味を持つものと考えられる。

このような考えの下、我々は末梢点滴治療を行う際の意図しない点滴針の抜去や点滴時の薬剤の血管外漏出を早期に発見しやすく、かつ患者の保温性を損なわない布団のデザインを求めた。

これは羞恥心や発熱による悪寒で全身を布団で隠し覆いたい患者側の要求と布団が点滴ラインに引っかかる事による意図しない点滴針の抜去の可能性を減らし、穿刺部位を直視下に置き、薬剤の血管外漏出の早期発見を容易にしたい医療看護側の要求(上村ら2002)と言う相矛盾したものをいかに満たすかと言う事である。この点滴治療における血管外漏出の問題は、特にQOLの向上を目指し多くの施設で導入され始めている在宅、外来通院での抗癌剤の投与において、数%から6%の発生率とされている(Joan

Aら2000)。この値はその結果の重大性(松葉ら2004)から考えると決して低いものと言う事は出来ない。また、起壊死性抗癌剤には特に気をつけなければならない(前原ら2003)が、抗癌剤以外にも局所に傷害を与え、患者と医療機関の双方にとって好ましくない結果となる可能性を持つ薬剤は通常の日常診療においても数多く存在し(西澤ら2002)、医事紛争の観点からも注意すべき事である。

今回は特に点滴が行われる事の多い前腕に注目してデザインを変更してみた。まず医療側の要求を満たす為には点滴部位である前腕が布団の上に出るのは止むを得ない。点滴部位が直視下で、かつ布団が点滴ラインにかからないようにするには腋下に布団の上端を持ってくるしかなく(Fig5)、この状態では頚部、肩部の露出が避けられなかった。

しかし、頚部、肩部の露出が体温の低下につながる事は、日常診療で発熱患者の頚部や腋下をクーリングする事からも容易に理解される。これは保温性という面から考えると不利な事であり、逆に言えばここの保温を図る事で体温の維持が出来ると言う事である。

この考えから我々は、頚部、肩部全体を覆うようにデザインされた掛け布団(Fig1)を製作した。それを通常の掛け布団(Fig2)と組み合わせる事(Fig3)で解決できるのではないかと考えた。点滴施行中にこの掛け布団を使用した状態を次に示す(Fig4)。組み合わせ部分をしっかり固定する事で布団のずれもなく、このように点滴穿刺部位を観察下に置く事ができた。

二つ目は鞭打ちなどの後に起こる頚腕症候群や肩こり症等の筋肉の持続的緊張から来る慢性疼痛、痺れなどの不定愁訴に対する治療である。しばしばこのような訴えは、臨床上その対応に苦慮する事が多い。それは他覚的所見に非常に乏しく、本人の訴えのみで判断せざるおえない事が一つの要因になっている。しかも、その症状は一定せず、その日の天候や気温、生活状況などによりさまざまに変化する事も診断と治療をわかりにくくしているのである。

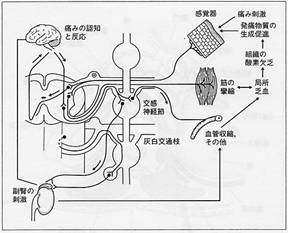

このような慢性痛は急性痛とは根本的に異なる病態と理解されているものの、その治療には急性痛の治療法が応用され(土肥ら2002)、消炎鎮痛剤、筋弛緩剤等の内服、麻酔薬によるブロック等の積極的加療とリハビリによる保存的療法や心理学的療法などが多角的に行われている。その目的の一つに局所の循環不全の改善がある。それにより局所の痛みから来る筋肉の緊張、緊張による神経血管の圧迫虚血、圧迫虚血による痛み物質の残存、残存による局所の痛みの増強、痛みの増強による筋肉のさらなる緊張と言う痛みのサイクル(Fig11)(花岡ら2004)をどこかで断ち切ろうとしているのである。

我々が注目したのは就寝中の頚部、肩部の保温である。臨床において気温の下がる冬場や冷房を多用する夏場にこのような主訴で来院する患者に頚部の保温の指導や冷房の使用方法の指導だけでもある程度の症状軽減が見られる事から、効果的に頚部、肩部の保温を図れるデザインの寝具は有効なのではないかと考えられる。

このようなデザインは前述の一つ目の効果を得る為のデザインと一致する物であり、今回我々が提案する掛け布団が両方の効果を得る事を期待しているものである。

実際にこのようにデザインされた掛け布団が頚部や肩部の保温効果を有するのか実験的に検討してみた。

検討方法としては実験目的が局所循環を当該部位全体の表面体温の変化として捉えるというものであり、局点の温度の変化のみでその効果を判定するのは目的になじまないと判断した。さらに体温変化で判定する事も考えたが、目的が局所の循環不全の改善である為、体温がそれを直接反映するとは考えにくい上、睡眠生理学的に入眠後には体温が低下傾向になることからも今回の実験での評価には加えなかった。その為、統計学的な検討ではなく、サーモグラフィー画像による頚部肩部全体の変化に対する印象と言う漠然とした物とならざるを得なかった。

結果としては使用前の頚部肩部の体温が被験者のその時の状態で違いがあるため単純に使用後の表面温度で比較する事は出来ないが、デザイン変更された掛け布団を使用したほうに上昇傾向があり、保温性が確保されていると判断した。

以上の二つの目的を達成する為に掛け布団にデザインを加え、その保温効果についての実験を行った。結果は局所の保温効果について掛け布団のデザイン変更は有効であると判定した。

しかし、睡眠全体から考えると、必ずしも保温効果が高い物が快適な睡眠と言う物ではない。掛け布団と敷き布団間の寝床内気候は、湿度50%、温度33度前後が理想と言われているように、寝具に要求されているのは保温性だけではない。掛寝具には保温性、吸湿性、透湿性、放湿性、フィット性、軽さが、敷寝具には保温性、吸湿性、透湿性、放湿性、支持性、硬さが、そして枕には吸湿性、放湿性、頸椎支持性が求められている。確かに腰痛や頚部、肩部の慢性疼痛に対し、保温による局所循環の改善での軽減も期待されるが、睡眠の快適性、就寝時の姿勢、寝返りによる局所圧迫の開放なども重要な要素である事が強く考えられる。さらに体温低下による身体活動の抑制が睡眠導入の要素である事も考えられ、一概に保温性ばかりを強調すると逆に安楽な睡眠が妨げられる可能性もある。

|

●痛みを感知するプロセス |

現在の寝具はその素材が強調されるあまり、そのデザインにはほとんど変化がなかった。当然、医療機関内でもそれを医療用品として捉える事はなかった。今回我々は寝具を医療用品として捉え、局所の循環不全の改善と末梢点滴時の医療事故防止という観点から掛け布団に機能性を求めたデザインを提案した。しかし、これはあくまで点滴と言う医療行為と安静睡眠時の保温と言う観点から見た物でしかない。今回の提案がより安全な医療行為とより快適な安静睡眠環境の両方を提供する医療用品として機能的なデザインを備えた寝具が発展するきっかけとなる事を期待する。 |

|

|

|